Aktuelle Mitteilungen

Einladung BDZ Fachtagung 09.-10.11.2024

im Auftrage des BDZ - Vorsitzenden Bernd Merscher laden wir Sie herzlich zur

BDZ-Fachtagung am 09.11.2024 ab 14:00 Uhr bis 10.11.2024 ab 10:00 Uhr

in Dermbach / Thüringen ein.

In der Anlage finden Sie den Informationsflyer zur Veranstaltung, sowie das erforderliche Anmeldeformular.

Lehrgänge

gemeinsam mit dem Hessischen Verband für Schafzucht und -haltung e.V. und der Veterinärklinik der JLU Gießen werden folgende Lehrgänge angeboten:

27. September 2024 Klauenpflege in Gießen (Flyer s.u.)

11. Oktober 2024 Ökonomie in der Schafhaltung in Gießen (Flyer s.u.)

Oktober/November Befähigungsnachweis Tiertransport für Schafe und Ziegen

01. November 2024 Klauenpflege in Gießen

29. November 2024 Fruchtbarkeitsmanagement, Geburtshilfe und Lämmerversorgung

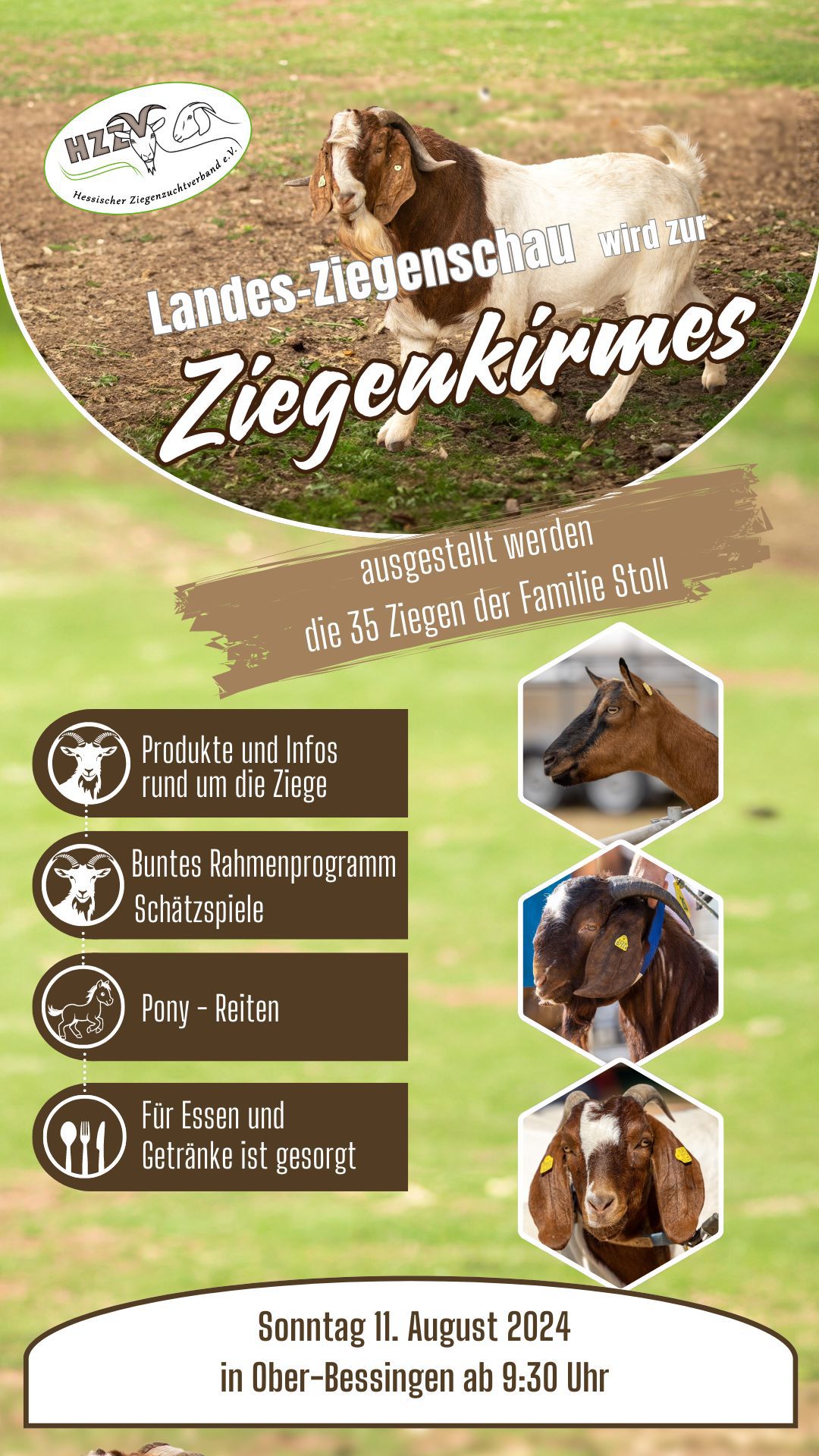

Ziegenkirmes des HZZV in Ober-Bessingen am 11.08.2024

Staatsehrenpreis für Familie Stoll - Vierte Auflage der "Bessinger Gaasdekirmes"

Auch wenn aus der Landesziegenschau "nur" eine Ziegenkirmes in Ober-Bessingen wurde, so konnte dies das Interesse der Ziegenzüchter in Hessen und weit darüber hinaus keinesfalls trüben. Temperaturen von über 30 Grad sorgten auf dem Veranstaltungsgelände "alte Kirche" für eine gelungene vierte Auflage der "Bessinger Gaasdekirmes" wie die veranstaltende Familie Stoll liebevoll ihre tatkräftig von den Dorfbewohnern unterstützte Veranstaltung nennen.

Seit mittlerweile 35 Jahren widmen sich Pia und Dietmar Stoll der Burenziegenzucht und wurden nun für ihr engagiertes Wirken mit dem hessischen Staatsehrenpreis für Tierzucht ausgezeichnet. Michael Ruhl, Staatssekretär im Hessischen Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat nahm im Beisein der Hessischen Ziegenkönigin Anne I. aus Langgöns und der Zuchtleiterin des Hessischen Ziegenzuchtverbandes (HZZV), Katja Götz (Westertal) die hohe Ehrung vor und ging auch auf jene Umstände ein, die zur Absage der Landesziegenschau führte, für die 108 Ziegen zur Schau und 22 zur Auktion gemeldet waren.

Der HZZV hatte aufgrund der aktuellen Entwicklung der Blauzungenkrankheit mit dem Serotyp 3 (BTV-3) sich dazu entschlossen, die bundesoffene Landesziegenschau mit angeschlossener Auktion abzusagen. So machten Pia und Dietmar Stoll wie in den vorausgegangen Jahren die "Gaasdekirmes" daraus, präsentierten 35 ihrer Ziegen den beiden Preisrichtern Götz und Engel Koupers (Niederlande) und führten eine Stallauktion durch.

Für das leibliche Wohl war mit regionalen Spezialitäten, selbst gebackenem Kuchen und natürlich Ziegenprodukten bestens gesorgt. Ziegenkäse in allen Variationen und Würste wurden ebenfalls angeboten und erfreuten sich großer Nachfrage.

"Wir sind trotz allem sehr zufrieden und auch stolz darauf, dass alles so gut geklappt hat und Züchter aus Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Bayern, Saarland, Baden-Württemberg, aber auch aus der Schweiz und den Niederlanden hierhergekommen sind", zog Pia Stoll Bilanz.

Doch zuvor konnte sie mit Ehemann Dietmar eine herausragende Ehrung entgegennehmen,

"Es ist mir eine besondere Freude, weil damit diese besondere züchterische Leistung die sie tatsächlich seit einigen Jahren, ja seit über 30 Jahren hier erbringen und immer mit hohen Prämierungen. Das soll heute gewürdigt werden." verwies Ruhl auf 187 gezüchtete und ins Herdbuch eingetragene Burenziegen seit 1995, aktuell 35 Ziegen, darunter ein Bock, 30 Buren- und vier Milchziegen.

"Gerade ihr Betrieb hat in Hessen einen guten Ruf und auch im Landesziegenzuchtverband engagieren sie sich, wie auch mit ihrer Zucht, nebenberuflich", attestierte Ruhl den Eheleuten ein "hohes Engagement" und überreichte den Staatsehrenpreis "für eine besondere Leistung im Gebiet der Ziegenzucht im Jahr 2024"

Quelle: Gießener Anzeiger

am 30.06.2024 wurde ein neuer Vorstand gewählt

PsTbc-Proben von Schafen

wichtige Info der Tierseuchenkasse für diejenigen unter Euch, die Schafe und Ziegen gemeinsam halten und am PsTbc-Sanierungsprogramm teilnehmen:

„bei Untersuchungen auf Pseudotuberkulose im Rahmen des Tiergesundheitsdienstes können in gemischten Beständen die Proben für Schafe in einer separaten Abrechnung (SchafGD) ebenfalls über den Tiergesundheitsdienst abgerechnet werden.

In diesem Fall muss bei der Antragsstellung die Tierart „Schafe“ mit angekreuzt werden.

Proben für Schafe können nur abgerechnet werden, wenn in dem Bestand auch Ziegen vorhanden sind.“

Hinweis

Innergemeinschaftliches Verbringen von Tieren

Zum 21.04.2021 traten neue EU-Verordnungen im Tiergesundheitsrecht in Kraft. Inzwischen sind neue zusätzliche Regelungen für das innergemeinschaftliche Verbringen von Ziegen innerhalb der EU zu beachten, die nachfolgend kurz erläutert werden.

Neben der Anforderung im Hinblick auf TSE sind bei Ziegen hinsichtlich Tuberkulose weitere tierseuchenrechtlichen Anforderungen in Hinblick auf den Mycobacterium-tuberculosis-Komplex nach Artikel 15 Absatz 3 im Zusammenhang mit Anhang II Teil 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/688 erfüllen.

Danach dürfen Ziegen nur dann in einen anderen Mitgliedstaat der EU verbracht werden, wenn sie aus einem Betrieb kommen, in dem bei den im Betrieb gehaltenen Ziegen zumindest während der letzten 12 Monate vor dem Abgang folgende Überwachungsmaßnahmen durchgeführt wurden:

- Fleischuntersuchung aller geschlachteten Ziegen

- Sektion aller gefallenen Ziegen älter als 9 Monate

- jährlicher Gesundheitsbesuch durch einen Tierarzt

- jährliche Tuberkulinisierung mit Negativbefund aller Ziegen, die zu Zuchtzwecken gehalten werden

Konkret bedeutet dies, dass auch für Ziegenhalter, die sich dem Scrapie angeschlossen haben und nach Erhalt des Status „Betrieb mit kontrolliertem Risiko für klassische Scrapie“ 2021 endlich wieder Ziegen innergemeinschaftlich verbringen konnten, dies nun vorerst nicht mehr möglich ist!

Die Planung der Umsetzung des Tuberkulose-Überwachungsprogramms befindet sich derzeit noch in Abstimmung auf Bundesebene. Ob eine finanzielle Unterstützung zur Einhaltung dieser Vorgaben erfolgen wird oder ob es Ausnahmen von den Regelungen nach Buchstabe b und d geben wird, ist noch nicht absehbar.